Il y a seulement un an, j’étais encore relativement étrangère au cinéma d’horreur. En parfaite profane, je n’avais jamais eu l’occasion de visionner les classiques du genre tels que Halloween (John Carpenter, 1978) ou L’Exorciste (William Friedkin, 1973). Il m’a suffi d’un seul mois d’octobre pour combler ce trou béant de ma cinéphilie, durant lequel j’ai pu rattraper une trentaine de films cultes, un nombre qui n’a cessé d’augmenter depuis. Rapidement, je me suis retrouvée entraînée dans une spirale infernale dédiée à la partie obscure du 7ème art. J’ai immédiatement été fascinée par ce je-ne-sais-quoi de mystique qui imprègne le cinéma d’horreur, ressentant cette puissance sous-jacente, cette portée signifiante à la fois politique et éthique, sans pour autant réussir à mettre exactement le doigt dessus ni à trouver les mots justes pour l’exprimer.

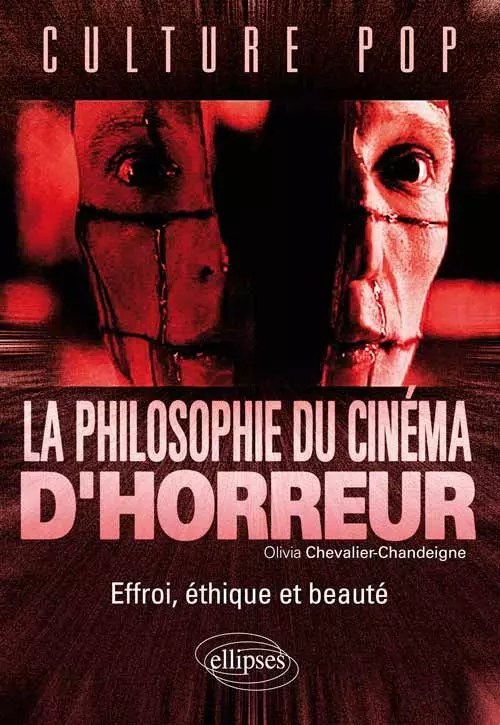

C’est précisément sur cette dimension du cinéma d’horreur qu’Olivia Chevalier-Chandeigne, professeur de philosophie à Prépasup, se penche dans son livre La Philosophie du Cinéma d’Horreur, publié le 5 mars 2014 aux éditions Ellipses, connues pour leurs publications académiques. Elle y explore en détail les différentes facettes et strates de ce cinéma, offrant une analyse de sa morale et de notre rapport à lui. En citant de grands philosophes tels que Kant, Descartes ou encore Freud, l’autrice éclaire pour nous les nuances éthiques et existentielles de ce genre souvent mésestimé.

« Comme autrefois la peinture, les récits, les contes, le cinéma d’horreur sert d’exutoire, permet de conjurer, de refouler, de sublimer et peut-être de comprendre. »

(Olivia Chevalier-Chandeigne, La Philosophie du Cinéma d’Horreur, éditions Ellipses, p.10).

Imaginez mon excitation en plongeant dans cette lecture. Et quelle lecture en effet !

Cet ouvrage, divisé en trois grandes parties s’étalant sur 150 pages, débute par un retour aux sources de l’horreur, de la peinture au cinéma, en passant par la littérature. L’art servait déjà de catharsis, la peur et la répugnance représentées sur tableau reflétant l’horreur subie par les habitant·e·s de l’époque, tenaillé·e·s entre guerres et maladies. La fascination pour la souffrance et le mal, plus généralement, ne sont pas une invention du grand écran.

Il est naturel que cet attrait se soit rapidement transposé aux salles obscures, avec le Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau considéré par certain·e·s comme point de départ du cinéma d’horreur, et La Nuit des Morts Vivants (1968) de George A. Romero comme majeur point tournant. D’abord accueilli avec choc et mépris, le cinéma d’horreur a fini par développer un langage singulier et des codes précis, occupant aujourd’hui une place non négligeable dans le paysage cinématographique contemporain.

Il n’est donc pas surprenant qu’au fil du temps, l’horreur ait revêtu de nombreux visages : celui du séduisant vampire, du sauvage loup-garou, de l’apathique zombie ou encore du psychopathique serial killer.

Pour chaque archétype, Chevalier-Chardeigne y associe le reflet d’une vérité qui dérange et ce qu’il révèle sur nous-mêmes. Ainsi, le vampire renvoie à notre soif narcissique de surpasser notre mortalité, tandis que le loup-garou incarne nos pulsions bestiales refoulées. Le zombie quant à lui est symbole d’une masse aliénée, opprimée ou en quête de révolte. Et enfin, sûrement le pire de tous, le psychopathe qui n’est rien d’autre qu’un être humain, incarnant l’imperfection inhérente à l’humanité, le mal pur qui réside en chacun de nous, et qui menace le bien commun.

« Dans ce dernier cas, c’est l’Homme lui-même qui est entièrement responsable. Et la culpabilité est entièrement justifiée, le film d’horreur mettant l’individu devant l’horreur de sa nature inavouable. »

(Olivia Chevalier-Chandeigne, La Philosophie du Cinéma d’Horreur, éditions Ellipses, p.65).

Face à ce succès et cette prolifération du cinéma d’horreur survient une question simple mais dont la réponse est bien plus complexe : Pourquoi le cinéma d’horreur ? Quelles sont ses motivations ? Est-il une simple réponse à un besoin sadique et masochiste du public ?

À cette hypothèse, Olivia Chevalier-Chandeigne répond que oui, mais pas seulement. Elle souligne le rôle cathartique de ces films, offrant aux spectateurs et spectatrices un moyen d’expurger leurs désirs agressifs et autres vices indissociables de notre nature humaine, notamment à travers la symbolisation de la violence et du mal.

En effet, en donnant un visage à ce qui nous ronge, le cinéma d’horreur permet de nous en libérer : « Cette figure de la violence et du mal concentre alors l’agression, la symbolise, nous permettant ainsi de l’extérioriser. » (Olivia Chevalier-Chandeigne, La Philosophie du Cinéma d’Horreur, éditions Ellipses, p.95).

Plus précisément, les récits horrifiques nous confrontent à nos peurs les plus profondes et nous incitent à réfléchir à nos propres valeurs morales.

Malgré leur nature sombre et dérangeante, et là réside à mon avis le cœur de la réflexion de l’autrice, la finalité du cinéma d’horreur est donc, contre toute attente, de nous rendre meilleur·e·s. Pour l’expliquer simplement : en nous confrontant au Mal absolu, les films d’horreur nous poussent à valoriser le Bien (à entendre par là le bien commun), et ainsi aspirer à une humanité plus compatissante et altruiste. Comme Olivia Chevalier-Chardeigne l’explique elle-même : « Il est plus convaincant de voir le mal pour s’en détourner. » (La Philosophie du Cinéma d’Horreur, éditions Ellipses, p.128).

Ce dernier point est particulièrement pertinent dans le mesure où, et il s’agit d’un autre point abordé dans le livre, le cinéma d’horreur est principalement basé sur un processus d’identification qui nous pousse à avoir de la pitié pour les victimes ou, à l’inverse, nous confronter à nos potentiels points communs avec le ou la persécuteur·rice.

Toutefois, malgré mon adhésion enthousiaste pour ces conclusions, le livre n’est pas exempt de défauts et possède au contraire un certain nombre de limites. Tout d’abord, le manque d’exhaustivité dans le corpus de films examinés – avec une certaine fixette sur le film Hostel (Eli Roth, 2005) -, ainsi qu’une focalisation excessive sur des films anglo-saxons, peut limiter la représentativité de l’analyse. Un approfondissement de certaines thématiques aurait également été apprécié, telles que l’esthétique de l’horreur, malgré les attentes suscitées par le sous-titre du livre, qui se réduit finalement à une brève mention de la filmographie de Dario Argento ou du cinéma asiatique. En outre, le style de l’autrice, très académique, mêlé au découpage presque mécanique des chapitres, peuvent paraître un peu lourds, voire pompeux, ce qui malheureusement rend la lecture moins agréable et accessible.

De plus, la tendance à l’analogie sans une réelle réflexion approfondie pourrait être considérée comme une faiblesse, donnant l’impression que le livre survole certains thèmes. En effet, les réflexions semblent parfois superficielles, le livre apparaissant davantage comme une porte d’entrée pour approfondir sa pensée, visant des débutant·e·s, plutôt qu’une analyse complète et nuancée du sujet.

En fin de compte, La Philosophie du Cinéma d’Horreur nous rappelle que l’horreur cinématographique ne se limite pas à nous effrayer. Loin d’être un simple divertissement macabre, il possède une dimension cathartique et socio-politique profonde. Même dix ans après sa publication, l’analyse d’Olivia Chevalier-Chardeigne reste toujours aussi actuelle et pertinente, si ce n’est encore davantage avec l’avènement de films d’horreur ouvertement politiques et engagés comme Get Out en 2017 (et tous les autres films de Jordan Peele en réalité) ou plus récemment Vermines (Sébastien Vaniček, 2023) pour n’en citer que quelques uns. Des sociétés de production comme Blumhouse ou A24 ont depuis continué de développer leur catalogue autour d’un certain militantisme de la part de leurs auteur·rice·s. se servant notoirement de l’horreur comme véhicule pour les commentaires sociaux.

Finalement, nous retenons qu’à travers ses récits et ses figurations de l’horreur, ce cinéma nous confronte à nos propres démons et nous pousse à aspirer au bien de tou·te·s, faisant ainsi de ce genre un véritable vecteur de transformation éthique, sociale et sociétale.

« En ce sens, nous avons besoin de récits et de figurations de l’horreur, car ils constituent des forces de structuration individuelle et collective, comme autant d’épreuves face à ce qui nous attend, de la part de l’autre, et de nous-mêmes. »

(Olivia Chevalier-Chandeigne, La Philosophie du Cinéma d’Horreur, éditions Ellipses, p.150).

Laisser un commentaire