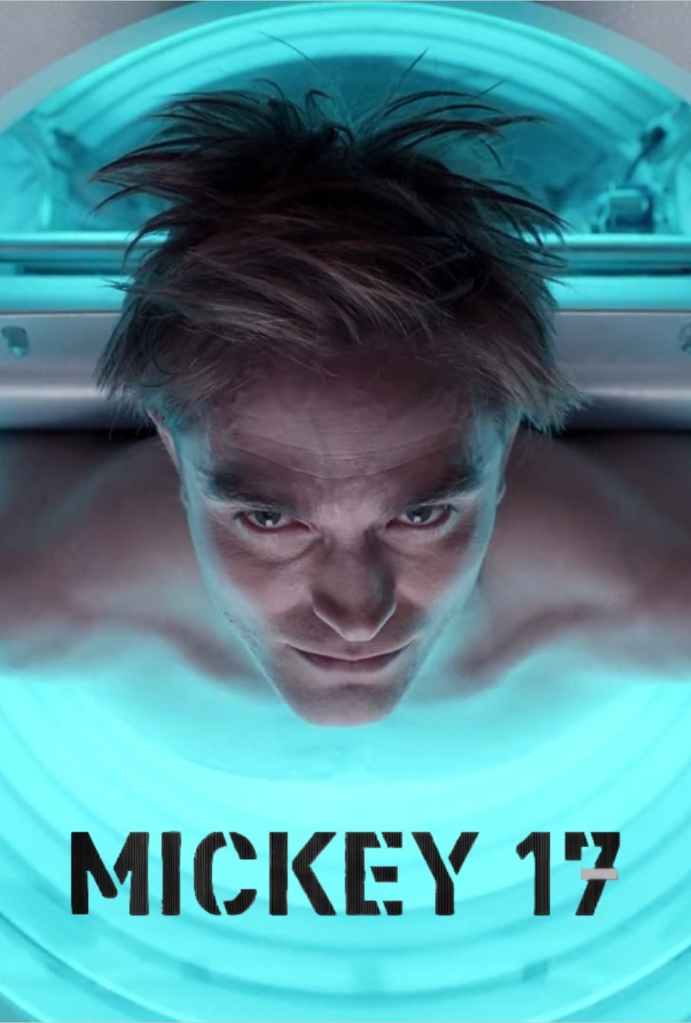

Mickey 17 est le nouveau film du célèbre Bong Joon-ho (Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, Parasite et bien d’autres perles qu’il conviendrait de découvrir au plus vite). Adapté d’un roman du nom de Mickey7 (Edward Ashton, 2022), le métrage nous conte le récit de Mickey Barnes (Robert Pattinson), un « remplaçable », un être humain ayant accepté de se faire cloner à l’infini pour permettre à son entreprise de faire divers tests et des expérimentations variées sur le corps humain et son adaptation à tel ou tel environnement, virus, etc. Nous suivons donc la version 17 de ce travailleur en milieu plutôt hostile. C’est avec une bonne dose d’humour que le réalisateur traite de la thématique de « l’être humain jetable » tout en faisant une critique originale et décalée de nos quotidiens et de la domination au travail des oppresseurs sur les opprimés.

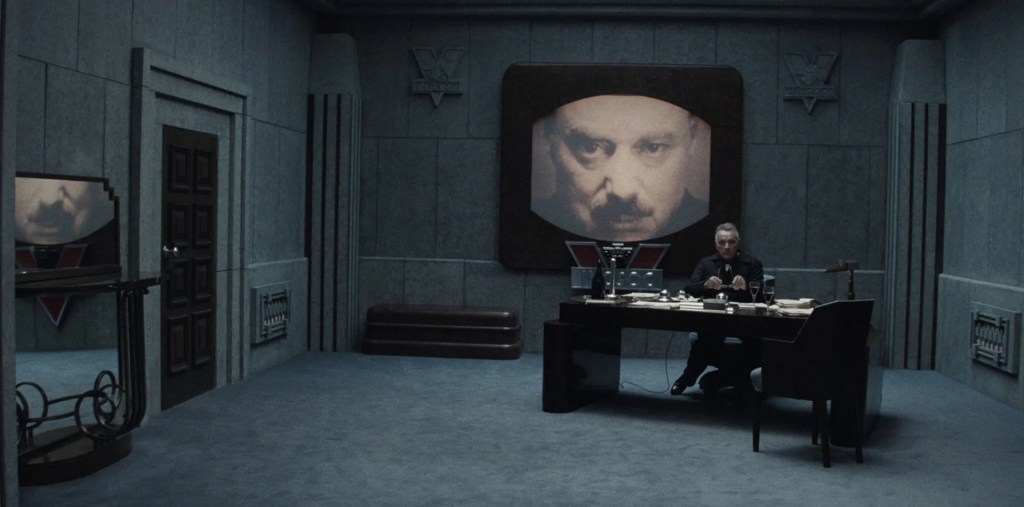

Mickey 17 nous propulse dans un futur proche, dans un monde où la colonisation spatiale est à la main de Kenneth Marshall (Mark Ruffao), un entrepreneur-politicien décomplexé, puéril, trumpien. L’expédition est envoyée vers une exoplanète de glace, Niflheim (petit clin d’œil à la mythologique nordique au passage) à quatre années de voyage de la Terre.

Dès le début de l’intrigue, le topo est sombre : Mickey et Timo, deux potos qui, après la faillite de leur boutique de macarons, se retrouvent à fuir un usurier à qui ils doivent visiblement beaucoup d’argent. C’est pour fuir ses dettes et une mort certaine que notre protagoniste s’embarque dans une aventure intergalactique. Tandis que Timo est recruté en tant que pilote, Mickey devient un jetable d’une mission spatiale privée. Bien qu’interdite sur Terre, cette technologie de clonage est utilisable en dehors. Le concept est simple : Mickey est un cobaye, il subit toutes sortes de morts atroces, des humiliations à cause de son statut de « remplaçable », le tout sous le regard froid et curieux de l’équipe scientifique. Après chacune de ses morts, il est réimprimé à l’identique avec une sauvegarde de sa mémoire (la plupart de ses souvenirs ayant été enregistrés, même ceux de ses décès lorsqu’ils ont lieu en laboratoire). L’ancienne matière organique est recyclée pour former un nouveau corps. Durant son voyage, Mickey connaît l’amour avec Nasha (Naomi Ackie), une employée de la sécurité.

Agrémenté de la voix off désabusée de Mickey qui passe en revue ses morts et ses expériences toutes plus douloureuses les unes que les autres, le film nous fait comprendre rapidement que le quotidien de Mickey est particulièrement déshumanisant. Il est déjà mort 16 fois de façons diverses et variées (surtout affreuses) lorsqu’il glisse dans une crevasse gelée dans laquelle il rencontre une forme de vie extraterrestre insectoïde, les véritables habitant·e·s de cette nouvelle planète. Son « ami » Timo l’abandonne dans cette grotte glacée (puisqu’il est réimprimable, autant ne pas trop fournir d’efforts pour l’aider…) tandis que les créatures, elles, chercheront à le soigner et à le ramener à la surface. Considéré comme décédé et donc réimprimable, Mickey 17 revient donc tant bien que mal au QG alors que Mickey 18 est en train d’être copié. Le souci, c’est que les cas de « Multiples » sont interdits aussi bien sur Terre que dans la mission spatiale, à la suite d’une série de meurtres qui ont posé de nombreux questionnements : un serial killer a sévi sur Terre en utilisant l’impression de plusieurs clones à la fois. Une règle a donc été décrétée : un clonage dans l’espace oui, mais des réimpressions possibles qu’après la mort de l’individu, une par une, histoire que plusieurs versions d’une personne ne se baladent pas en même temps.

Le personnage de Mickey 17 est attachant, car il est naïf, positif, absolument pas colérique, timide et facilement amoureux, mais il semble changer de personnalité selon ses versions. La copie 17 est le travail « idéal » puisqu’il ne rechigne pas à réaliser les travaux les plus dégradants, il ne pose pas de questions et ne cherche pas les ennuis. Il a bien compris pourquoi ce job de remplaçable n’était pas prisé, mais, c’est cette gentillesse et cette tolérance, cette envie de leur rendre ce qu’ils lui ont donné, qui le pousseront dans une vision antispéciste et anticolonialiste des Rampants.

Une satire du néo-libéralisme et de la domination au travail : Mickey 17 est 100% remplaçable, recyclable et soumis

Comme avec Le Transperceneige, le cinéaste reprend un média déjà existant pour se l’approprier, pour véhiculer ses idées et pour le retranscrire en un visuel mélangeant les tons et les genres. Le froid, les environnements métalliques et industrialisés, le manque de chaleur humaine, le contrôle de la sexualité, la domination économique et sociale d’un chef-prédicateur tout puissant, rappellent le style du film de 2013. Tout comme dans Snowpiercer, les différences de statuts économiques et sociaux sont criantes. Mickey et ses collègues vivent dans des petites boîtes de conserve et sont si peu nourri·e·s qu’il leur est interdit de pratiquer une activité sexuelle afin ne pas griller trop de calories tandis que leur patron, Kenneth Marshall, vit dans le luxe, organise des télé-réalités, et se goinfre de viande en sauce préparée par sa femme, Ylfa Marshall (Toni Collette), qui en fait, d’ailleurs, véritablement une obsession.

Brut, drôle et critique, Mickey 17 est comme à l’habitude de Bong Joon-ho une œuvre à l’humour noir et au discours universel qui s’attarde sur le contrôle des masses et la soumission à un système. Pourtant issu d’une famille de la bourgeoisie culturelle coréenne, Bong Joon-ho parle du ridicule des classes économiques et sociales supérieures avec beaucoup de piquant. Ses études en sociologie aidant, notre artiste coréen se plaît à décrire et à mettre en scène les mécanismes par lesquels les acteurs sociaux les plus « faibles » se soumettent à un système instauré par les plus fort·e·s, et ce malgré l’injustice et le ridicule de la situation. Des plus fort·e·s qui n’ont souvent aucune légitimité à faire ce qu’iels font, hormis le fait de détenir de l’argent, c’est-à-dire les moyens de production.

Son style, son domaine, ce sont les comédies noires, même s’il est brillant dans le mélange des genres. Et le réalisateur les matérialise en mettant en scène des personnages issus de classes populaires, parfois brutaux, parfois stupides, souvent touchants, mais qui finissent toujours par se révolter contre l’oppression. Il pointe, avec une vision satirique et indomptée, la lutte des classes dans la violence physique mais aussi symbolique des classes aisées sur les communautés pauvres qui n’ont pas réellement le choix que d’accepter leurs conditions, mais aussi dans ses paradoxes humains et surtout dans sa recherche d’égalité et d’humanisme. Les héros et héroïnes de Bong Joon-ho sont les gens du quotidien, les invisibles, les anonymes qui constituent la très grande majorité de l’humanité. Et ce n’est qu’en groupe qu’iels sont en mesure de changer les choses, de transformer leurs propres conditions d’existence…

Il décrit point par point les méthodes de domination utilisées par les puissant·e·s : promesse d’une vie meilleure, intégration à une communauté particulière, miroitement de privilèges, etc., même si dans notre cas, Mickey n’a vraisemblablement aucun autre choix pour survivre que d’accepter ce poste. Mickey 17 est-elle une satire de la colonisation spatiale rêvée par Elon Musk ? Une critique de la déshumanisation des employé·e·s d’un système néo-libéral poussé à l’extrême, d’une postmodernité qui n’arrange en rien les écarts de richesses ? Kenneth Marshall apparait comme un prédicateur-entrepreneur-politicien un peu cinglé qui ne comprend rien à rien, qui aime le luxe et qui rêve d’un Nouveau Monde formé à son image. En gros, un Trump zinzin (ceci est un pléonasme) qui aurait le pouvoir de vie ou de mort sur ses salarié·e·s au profit d’un idéal : Make Humanity Great Again.

Si avec Okja, il s’évertuait à décrire l’Enfer de l’élevage intensif, c’est avec Mickey 17 que Bong Joon-ho établit un exposé sur l’interchangeabilité des acteurs économiques, une forme de production industrielle poussé à l’extrême. Mickey est en bas du bas de l’échelle : pour de l’argent, il offre sa vie et, ce, à répétition. Il fait ainsi preuve d’une flexibilité à toute épreuve et d’une adaptation à des conditions de travail de plus en plus dégradantes, mais répète également en continu la même action : celle de crever, encore et encore, pour son entreprise.

L’univers de Mickey 17 nous montre une forme de travail déshumanisant, qui s’est affranchi des lois terriennes et a définitivement détruit les anciens systèmes de valeurs, dépassant le cap du seul capitalisme terrien, puisqu’il se caractérise par une disparation de l’acteur social au profit d’une action strictement économique. En bref, au sein de cette mission spatiale, Mickey n’est plus considéré comme un acteur social et humain, mais comme un corps remplaçable à l’infini… sa santé, son bonheur, et même sa propre vie n’étant même plus pris en compte dans le calcul. Avec Mickey 17, on tombe encore un peu plus bas dans l’horreur sociale et le film devient rapidement une dystopie politique qui fait froid dans le dos. Entre les dérives du colonialisme, la volonté d’extermination des indigènes, et la maltraitance des « petites mains » de l’expédition, la grande majorité des êtres vivants impliqués dans cette aventure prennent très cher. Tout ça, dans l’intérêt d’un tout petit groupe de personnes. Les employé·e·s apparaissent comme serviles, souffrant en silence, tout en considérant ça comme « normal », ne réfléchissant pas trop à ce qu’iels sont en train de faire. Le cinéaste sud-coréen nous présente un monde dans lequel l’éthique est systématiquement bafouée, écrasée par les rêves de domination et l’égo démesuré de quelques personnes détenant le pouvoir symbolique et économique, malgré le fait qu’elles ne sont aucunement en mesure de mettre concrètement la main à la patte.

Le pouvoir des médias est l’une des thématiques qui revient systématiquement dans la filmographie de Bong Joon-ho et ce nouveau film n’y fait pas exception. Ici, dans Mickey 17, l’utilisation des médias, habituellement pointée pour parler du contrôle des masses, se retourne contre l’oppresseur. La médiatisation permet certes le contrôle des masses, la formation de pensées homogènes et normées, mais aussi son contraire. Kenneth Marshall s’est « exporté » dans l’espace parce qu’il voulait s’affranchir des lois terriennes, optant pour une délocalisation spatiale qu’il pensait à l’abri de la désobéissance, des revendications sociales, et de la résistance à l’exploitation. Mais, c’est bien la masse, la solidarité, qui reprend le pouvoir au final, après avoir découvert, à travers leurs écrans 2245745554k (au moins), les horreurs en cours sur Niflheim.

Le scandale explose, la lutte continue, l’éthique revient…

![[FEFFS 2024] Une édition sous le signe de l’Ozploitation](https://3mothersfactory.com/wp-content/uploads/2024/12/a15bf-couv_feffs_2024.webp?w=1024)

Laisser un commentaire