Hors de la pornographie, des films de romance aux rape & revenge movies macabres en passant par un érotisme léger souvent dépeint dans le cinéma, il y a aussi des œuvres filmiques et littéraires plus directes, plus honnêtes, sur la sexualité. De l’orgasme fantasmé à la réalité d’une sexualité en constante évolution, souvent maladroite, parfois drôle, et bien évidemment consentie. Ces moments de partage et de plaisir ont aussi leurs représentations dans des séries aussi bien déjantées qu’originales ! Éros et Thanatos n’ont cessé d’inspirer des récits de vie, des histoires et des œuvres en tout genre. Entre sexualité et froideur, amour et mort, compassion et vengeance, passion et désir, différents médias de genre, érotiques, cultes émergent. Et n’oubliez pas de garder l’esprit ouvert…

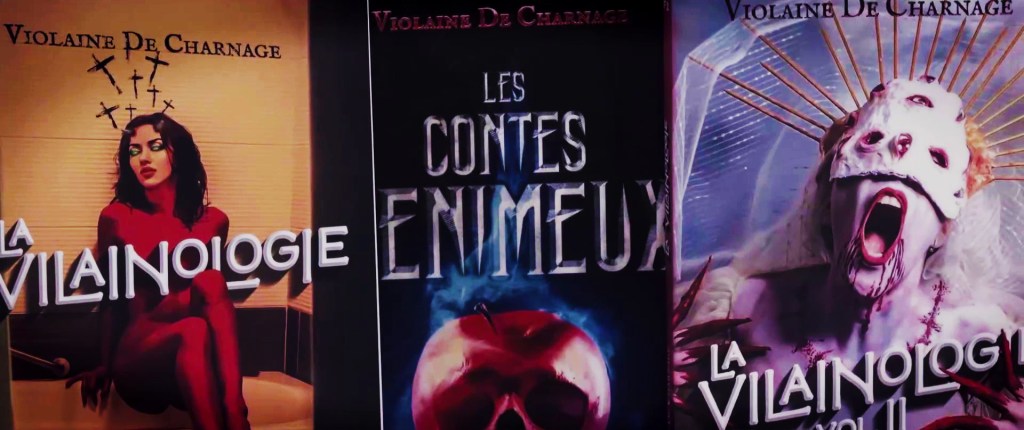

Les Contes venimeux (Violaine de Charnage, 2022)

L’écrivenimeuse strasbourgeoise Violaine de Charnage que nous avons eu l’honneur de recevoir pour un entretien filmé offre un beau livre de fables macabres et dérangeantes. De Blanche-Neige et les zombies à La Petite Fille au cocktail mototov, Les Contes venimeux est un ouvrage plutôt underground pour revisiter les contes les plus connus sous une touche carrément perverse !

BDSMEntre bdsm, féminisme et trash, l’autrice s’inspire du folklore traditionnel, mais aussi d’une pop culture horrifique plus moderne pour nous parler de sexualité déjantée, de fétichisme, d’inceste, de prostitution ou encore de vengeance. Des sujets forts qui sont traités crûment, au travers d’un imaginaire transgressif, presque punk, mélangeant ainsi le fantastique au gore, le macabre à l’érotisme, et le tout avec une pointe de cynisme.

Livre publié en auto-édition en 2022, il regorge de protagonistes féminines psychos, n’hésitant pas à user de violence pour gagner leur liberté ou assouvir leur soif de vengeance. Ode à Éros et Thanatos, ce bouquin ressemble à un grimoire occulte qui révélerait des horreurs bien réelles pour mieux les critiquer ! Ces adaptations de contes anciens sont revues sous la plume sanglante de Violaine de Charnage avec dynamisme, d’un style direct et tranchant, l’autrice révèle des histoires profondément dérangeantes, mais aussi terriblement prenantes.

Aphrodite (Milo Manara & Pierre Louÿs, initiée en 1999)

Aphrodite est une bande dessinée érotique issue du travail de l’illustrateur Milo Manara et de la plume de Pierre Louÿs. Définie comme « un roman antique sur la femme et la lumière », cette œuvre nous transporte dans les préoccupations féminines de protagonistes évoluant dans d’anciennes civilisations. Entre les difficultés dues à la place peu enviable des femmes d’époque et leurs amours torrides, les femmes de ce roman illustré se montrent multiples, douces et brutales, charismatiques et réservées, fortes de diverses manières.

En 4 bandes dessinées, ce livre nous plonge à Alexandrie au premier siècle avant J-C. Des nouvelles érotiques dans lesquelles la passion des corps l’emporte, unissant des êtres pour le meilleur comme pour le pire. Elles questionnent le désir, le rapport à la chair et à l’amour grâce à la construction de véritables mythes en prose. Entre péplum scandaleux, poésie amoureuse et ode à la sexualité féminine, Aphrodite est une œuvre singulière à découvrir avec l’esprit ouvert… Cette petite perle passionnée a été éditée par Les Humanoïdes associés.

BONDiNG (Rightor Doyle, 2019)

Si vous avez un kink particulier ou que vous voulez découvrir le monde merveilleux des fantasmes en tout genre, BONDiNG est une série plutôt funky qui dévoile l’envers du décor ! Cette série parfois hilarante, tantôt un peu trop clichay nous conte l’histoire de Maîtresse May (Tiff interprétée par Zoe Levin), une dominatrice professionnelle (et étudiante en psychologie) accompagnée de son nouvel assistant et ancien meilleur pote, Peete. Hypersexualisation, sexualité, respect, amitié, romance, misère sociale et économique, féminisme, misogynie et intolérance y sont traités dans une atmosphère chill à l’esthétique BDSM entre situations totalement wtf et critiques sociales. Parfois un peu trop tirée par les cheveux pour pouvoir correspondre à l’ambiance comique de l’œuvre, la série rattrape aisément le coup avec sa protagoniste féminine forte et attachante, l’amitié et la tolérance qui y règnent ainsi qu’avec le petit format de ses épisodes (moins d’une vingtaine de minutes). Courte, drôle et efficace, BONDiNG ne joue pas la carte de la provocation, mais possède au contraire une touche poétique, militante et sensible en abordant des sujets peut-être difficiles. De la thématique du harcèlement sexuel (une p’tite pensée pour le prof d’Université de Tiff) aux conditions de travail, parfois risquées, dans le domaine du sexe tarifé en passant par l’importance fondamentale du consentement et de l’épanouissement personnel, la série nous parle aussi des tiraillements liés au coming-out et la peur des mauvaises réactions de l’entourage qu’il pourrait susciter. En conclusion, BONDiNG est une série pleine de bon sens qui s’inspire de la jeunesse de son réalisateur pour le personnage de Peete : un jeune homosexuel, rouquin et cynique dont le but est de percer sur la scène humoristique et qui pour arrondir ses fins de mois, et oui tout le monde doit manger, plonge par la force des choses dans l’univers farfelu du BDSM.

L’idée de base du BDSM, c’est d’avoir des pratiques vraiment hors normes et personnelles, et potentiellement dangereuses. Même si c’est ce risque qui les rend excitantes, ça nécessite de ne pas avoir de présupposés et de négocier clairement ce que l’on fera ensemble. Dans ce cadre, la sexualité « comme dans les films » ne marche plus du tout ! La variété de pratiques et de fétiches est telle qu’on est obligé.es de discuter un peu pour voir si on a des envies communes… Et les risques sont plus visibles que dans une sexualité plus « classique » (où les risques – dépassement de limites, déclencheurs, traumas – sont réels aussi !). Il paraît plus évident de se dire ce qu’on veut, d’en parler à l’avance et de vérifier régulièrement pendant qu’on joue comment va l’autre. Pour faire cela, des codes et des outils, parfois très élaborés, ont été développés, selon que l’on puisse parler ou pas, jouer avec de la résistance ou pas, etc. Et puis, il est aussi important de prendre soin de soi et de l’autre après la « scène » : on prend le temps de redescendre ensemble, et quand c’était intense, on vérifie que tout va bien quelques jours plus tard, et on est prêt.es à ce que les choses se passent mal. Au-delà du BDSM, cette vision de la sexualité, qui déconstruit le scénario largement attendu et qui se fonde sur une pratique du consentement tout au long des interactions, me semble être un bon fil pour guider la sexualité en général.

« Au-delà du « non », faire du consentement une éthique de vie »

Entretien sur la violence, la sexualité et la justice chez les queers radicaux.

Entretien avec Oxymore, réalisé par Pauline Delage

Dans Mouvements 2019/3 (n° 99), pages 111 à 120.

Néons criards, bottes à lacets et combinaisons en latex, l’esthétique de la série varie entre noir profond et rose bonbon pour mieux nous entrainer dans ce monde « de la nuit » à la recherche de la réalisation des fantasmes de sa clientèle. « Bonding », c’est non seulement l’art du bondage sadomasochiste mais aussi la capacité à créer des liens avec autrui. La série alterne donc entre scènes de cul et dialogues dignes d’une psychothérapie. Car, quoi de mieux que de comprendre le kink d’une personne pour la connaître vraiment ? C’est étrangement la douceur et l’empathie de Maîtresse May, utilisant toutes les ressources à sa disposition pour satisfaire d’autres personnes, qui rendent BONDiNG tellement surprenant et agréable à découvrir. Problèmes de couples et de confiance en soi, stress et frustration, Tiff balaye l’espace d’un instant les soucis des gens en faisant preuve de beaucoup de professionnalisme. Féministe assumée, notre héroïne rappelle que c’est bien l’univers du BDSM qui est à l’origine de beaucoup d’avancées progressistes dans le domaine de la sexualité et de l’épanouissement. Paradoxal pour certain·e·s ? Ces pratiques sont souvent assimilées dans l’imaginaire collectif à des violences faites aux femmes. Pourtant, les « choses du sexe » telles que les orientations sexuelles et les passions ne se contrôlent pas, ne se choisissent pas, puisqu’elles font partie intégrante de la complexité psychologique de l’être humain·e. C’est donc la possibilité de les explorer en toute sécurité, dans un environnement safe qui a rapidement été mis en lumière dans les groupes à la sexualité dite « subversive ». La nécessité d’un consentement éclairé (avec l’utilisation des fameux safe words pour stopper l’expérience à tout moment) s’est répandue peu à peu vers l’extérieur, en touchant les sphères possédant une sexualité plus traditionnelle (« vanilla »). Une sexualité alternative, de la marge, qui s’est également construite par opposition à une idéologie conservatrice (qui pourtant définissait le BDSM comme une perversion sans nom, proche de la pornographie) correspondant davantage à une volonté de fixer les rôles traditionnels de genres avec son lot d’inégalités entre hommes et femmes, de viols conjugaux et d’une « sexualité exclusivement reproductrice » et dans laquelle le plaisir féminin et le consentement n’étaient parfois qu’une « option ». Un conservatisme, frôlant le puritanisme, qui dépend d’une domination patriarcale, exclusivement masculine, qui maintient la femme comme appartenant à l’homme et à ses besoins, à la famille, n’ayant donc jamais eu besoin du BDSM pour s’exprimer. Au contraire, Tiff joue la dominatrice bienveillante, inversant ainsi les clichés de genre et ne répondant qu’aux demandes claires et consenties de sa clientèle avec une réelle envie de « faire plaisir ».

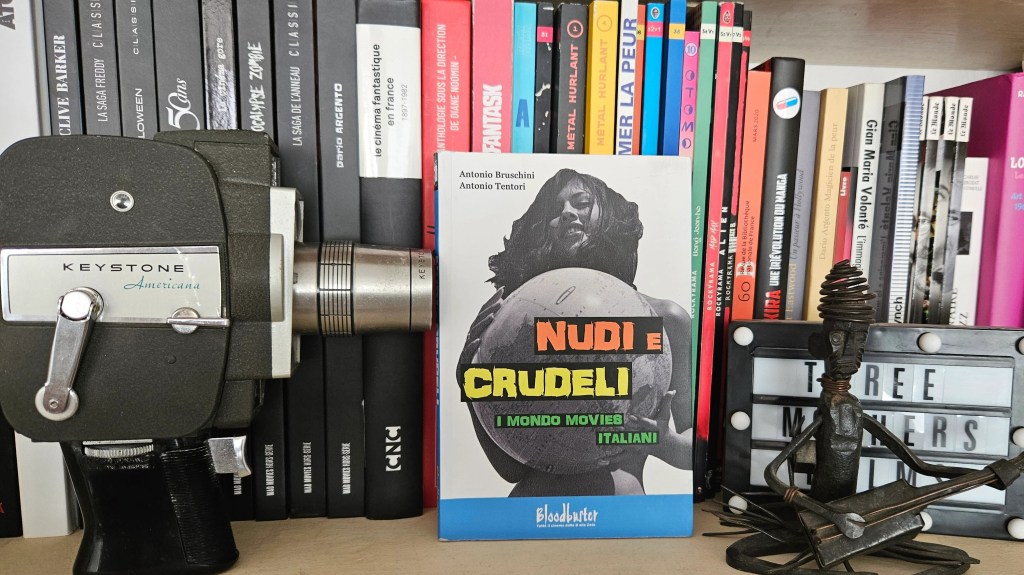

Cultures pornographiques : anthologie des porn studies (Sous la dir. de Florian Vörös, 2015)

Publié aux Éditions Amsterdam, cet ouvrage étudie la pornographie dans son rapport au corps, au genre et aux émotions dans le but de questionner notre image de la sexualité. Une pratique éminemment naturelle qui se voit réglementée, voire contrôlée par l’espèce humaine, notamment via les religions et les mœurs. Les œuvres pornographiques auraient-elles pour objectif de faire vivre à son public ce goût de paradis perdu ?

Florian Vörös (Directeur de la recherche) revient sur cette thématique des porn studies après les sex wars des années 1980 qui opposaient les mouvances anti-porno et anti-censure aux U.S.A et en Grande-Bretagne. Plaçant ce type d’études comme légitime et essentielle pour comprendre nos cultures humaines, cette recherche sur la pornographie nous renseigne sur bien des choses. D’époque en époque, de pays en pays, les œuvres du genre peuvent être vues comme de véritables indices sur les pratiques et les représentations culturelles des sociétés humaines. Avec plus de 300 pages, ce livre revient sur la démocratisation et la diversification de ce genre.

En analysant des métrages, des illustrations, le travail des T.D.S via webcam et nos habitudes érotiques modernes (nudes, selfies, vidéos, tout ce qui pourrait correspondre à « faire l’amour en ligne » ) qui font partie intégrante des expériences sexuelles quotidiennes des sociétés et qui, de ce fait, ont transformé l’image de la sexualité à un niveau publique, mais aussi intime, cette anthologie étudie la pornographie en tant que témoin de la représentation de la sexualité humaine. Entre les innovations technologiques utilisées à des fins érotiques, notre rapport aux corps, les mobilisations féministes pour le respect de la femme et la liberté de sa sexualité, mais aussi l’impact du capitalisme sur nos pratiques et nos perceptions, ce Cultures pornographiques : anthologie des porn studies dévoile les perspectives féministes sur cette culture populaire.

My Husband Won’t Fit (Natsumi Ishibashi & Aoi Nakamura, 2019)

My Husband Won’t Fit (Otto no chinpo ga hairanai) est un drama japonais mélangeant romance, sexualité et une certaine horreur psychologique. Kumiko, fraichement partie de sa campagne pour faire ses études à l’Université rencontre Kenichi, un autre étudiant avec lequel une romance débute. Le couple découvre ensemble les plaisirs de la chair, mais iels vont rapidement se rendre compte qu’un problème de taille va pointer le bout de son nez. On découvre ici des réflexions amenées d’une manière douce et un peu naïve sur le manque de sexualité au sein d’un couple. Malgré leur amour sincère, le pénis de Kenichi n’entre pas dans la fouf de madame… ou s’il le tente, procure de grosses douleurs à sa bien-aimée. Débute alors une relation amoureuse emplie de secrets et de tendresse. Après avoir essayé des solutions de toutes sortes pour faire rentrer le zob de son mec, sans succès, Kumiko se décide alors à découvrir la pénétration avec d’autres hommes. Kenichi, quant à lui, suivra la même logique avec d’autres partenaires. Ces cachotteries éloigneront le couple avant une sublime confrontation finale emplie de finesse, de compréhension et de bienveillance.

Le scénario bien qu’il puisse paraître étonnant permet de poser de nombreuses questions essentielles à une relation épanouie. La sexualité est-elle nécessaire dans un couple ? Satisfaire ses besoins est-il égoïste ? Et tandis que Kumiko et Kenichi deviennent mari et femme, ce « petit » souci deviendra bientôt dévorant aussi bien pour l’une que pour l’autre. L’honnêteté et la communication semblent être la seule solution et pourtant le couple continue à s’enfoncer dans des non-dits et des situations compliquées qui les culpabilisent davantage parce qu’iels sont dans l’incapacité de se dire la vérité et de la voir en face que par la faute de leurs satisfactions personnelles avec d’autres partenaires. Le sujet de la série n’est donc pas d’ordre médical ou physiologique comme on pourrait l’imaginer au premier abord (vaginisme ? Souci de taille ou de technique ?), mais il porte sur les ressentiments, les souffrances et les problématiques qu’un couple peut connaitre en absence de sexe. My Husband Won’t Fit possède une portée plus large, celle des malentendus et des non-dits au sein d’une relation amoureuse. Le vrai problème de Kumiko et Kenichi est un terrible manque de communication à ce sujet, et tandis que l’amour et la tendresse pourtant bien présents au début de leur relation, ils souffrent peu à peu de la culpabilisation, du silence et des infidélités à répétitions. Cette œuvre explore les conséquences et la frustration engendrées par l’absence de jouissance à l’intérieur d’un couple en jetant un coup d’œil aux possibles raisons psychologiques ou physiques qui empêchent cette ultime réunion intime entre deux êtres humain·e·s sans pour autant donner des solutions qui rendraient le couple heureux ou même des explications définitives, car la thématique de la série n’est pas là. Elle réside dans la capacité des hommes et des femmes à faire l’autruche, et à s’accommoder de ce genre de situation au lieu d’affronter le problème en face. Que ce trouble soit réglable ou non, en parler est toujours le premier pas, et c’est bien le dialogue final qui vaut le coup de s’accrocher à nos deux protagonistes. Représentatif de tous les problèmes de la vie, des soucis lourds aux légers malentendus, le tourment d’ordre sexuel de Kumiko et Kenichi délivre un message tout autre : discuter ensemble aurait sans doute évité de nombreuses souffrances et des sentiments de culpabilisation qui, eux, ont causé l’éloignement de nos deux personnages.

Sex Education (Laurie Nunn, 2019)

Du cul, des ados et… Simone de Beauvoir. Série britannique entre humour et drama, Sex Education met en scène le récit d’adolescence d’Otis, un jeune geek un peu perdu dont la mère est sexologue, qui se retrouve embarquer dans des situations rocambolesques avec Eris, son meilleur pote Eric, un gay qui s’affiche malgré les brimades répétées de ces harceleurs et Maeve, une jeune marginale un peu rebelle à la réputation d’être sexuellement très active, qui connait une situation personnelle plus que compliquée. Tanné par sa mère qui s’inquiète du fait que son fils, encore vierge, connait quelques problèmes à se masturber, le jeune homme se pose de plus en plus de questions. Avec un vocabulaire délibérément cru et des scènes explicites, la série nous plonge ainsi dans la découverte de la sexualité. Dès le début de l’intrigue, Otis se rend compte que la terreur du lycée, Adam, connait quelques soucis d’éjaculation. Dans le but de l’aider, Otis et ses compères se retrouvent à monter un cabinet de sexologie au sein de leur établissement scolaire afin que les autres étudiant·e·s puissent s’exprimer sur ce sujet quelque peu sensible.

Consentement, impuissance, « nymphomanie », critique des réseaux sociaux et du porn revenge, orgasme féminin et bien d’autres sujets qui ne devraient pas être tabous, les choses du sexe sont abordées de façon humoristique et positives. Série teen par excellence, Sex Education est assez fun et fait passer un message plus qu’important : le respect et l’acceptation de son corps et de celui des autres. Et rien que pour pouvoir admirer la sublime Gillian Anderson en sexologue extravertie et mère du protagoniste, cette série est à voir absolument ! Un détour poignant sur les familles de ces ados ajoute un fond de compréhension et de douceur à la construction parfois difficile de leur identité, notamment sexuelle. La honte du sexe et la culpabilisation des désirs intervenant souvent à l’adolescence à cause de discours conservateurs et d’un environnement social peu tolérant, Laurie Nunn offre un panel de familles conservatrices, absentes, religieuses, sévères, tolérantes ou encore libertines qui poseront chacune les bases des conflits existentiels que peuvent connaitre ces jeunes à la fois en rébellion et en recherche d’approbation de la part de leurs proches. Pour les femmes, la peur d’être perçue comme des « salopes » comme si la femme n’avait pas le droit à des envies et chez les hommes, la peur de n’être pas assez performant (une vision tronquée de la sexualité véhiculée à travers la pornographie masculine dans laquelle l’acte sexuel est synonyme de performances physiques presque surréalistes et souvent brutales). Le sexe pornographique sera d’ailleurs une thématique essentielle des discussions adolescentes en pointant du doigt les incompréhensions et les mauvaises identifications que ce genre de pornographie « industrielle et surréaliste » peut induire chez les plus jeunes. Les protagonistes vont faire l’expérience de ses clichés, de ses normes, mais arpenteront aussi les diverses angoisses liées à la sexualité et à ce qu’iels pensent être a·normal. Sex Education remet donc les pendules à l’heure en nous offrant un cours d’éducation sexuelle pour les plus jeunes transformée en une fable subversive et déjantée.

L’exposition à la pornographie est un phénomène important qu’il faut prendre en compte. La protection est souhaitable, mais elle ne peut pas être totale. Il faut donc donner aux enfants la possibilité de traiter les effets de débordement et de démétaphorisation que les images pornographiques suscitent. Ce traitement passe par la possibilité donnée à l’enfant de parler de l’effet des images sur sa personne.

Internet, sexualité et adolescence

Yann Leroux

Dans Enfances & Psy 2012/2 (n° 55), pages 61 à 68

Sex and the City (Darren Star, 1998)

Sex and the City est une série HBO de Darren Star, initiée en 1998, elle est l’adaptation à l’écran de Sex and the City de Candace Bushnell, une chronique sur le sexe et les rapports amoureux publiée dans le New York Observer et par la suite adaptée en roman.

Cette œuvre nous fait suivre le quotidien de quatre amies, différentes dans leurs aspirations, leurs conceptions de l’amour, leurs projets et leurs relations sexuelles. Malgré l’évidente liberté économique dont ces quatre héroïnes disposent et qui n’est malheureusement pas représentative de l’ensemble des femmes, la thématique féministe reste présente dans chacun des nombreux épisodes de la série. L’indépendante Carrie, écrivaine et chroniqueuse pour le New York Times cherchant à comprendre la diversité des relations amoureuses ; Charlotte, grande romantique et directrice d’une galerie d’art qui rêve d’un mariage parfait et d’un bébé ; Miranda, avocate profondément féministe et libre, et Samantha, attachée de presse à la libido déchaînée qui voit en le sexe une passion, un amusement, et qui tient à ne tomber amoureuse d’aucun de ses partenaires de jeu.

« Je vais dire quelque chose qu’on n’est pas censé dire. Je t’aime, mais je m’aime encore plus (Samantha in : Sex and The City). Car, comment aimer d’un amour véritable si on ne s’aime pas soi-même ? Son corps, son intelligence, sa sexualité ne devrait pas être soumis aux stéréotypes d’autrui et encore moins aux normes sociétales. Si Samantha inverse les stéréotypes de genre en agissant comme une chasseresse, Charlotte se sent elle-même à l’aise dans les clichés qu’on attribue habituellement à une femme. Carrie est davantage une observatrice et cherche à se comprendre tandis que Miranda, bien que visant la liberté absolue, sera finalement la première de ses amies à avoir un enfant de son ex (après un coup d’un soir). La vie et les expériences étant ce qu’elles sont, les objectifs de ces amies sont contrecarrés par le hasard, la société, les mauvaises rencontres, et les clichés. Souffrant toutes d’être perçues comme des « femmes faciles », des « salopes » ou encore des « femmes pas bonnes à marier » parce qu’elles se présentent comme des célibataires trentenaires et libres de leur sexualité, elles se réunissent au moins une fois par épisode autour d’un repas pour discuter de leurs réelles envies dans ce petit cocoon safe entre meufs qu’elles se sont construites hors des jugements d’autrui. L’important dans cette série n’est pas d’imposer une morale toute faite de ce que serait une femme correcte ou non, mais la compréhension, l’intelligence et le soutien dont feront preuve ces quatre femmes envers les choix de leurs amies (tant que ce choix est une manière d’atteindre l’épanouissement personnel de ces dernières). Une ode à l’amour, oui, mais à l’amour que peuvent se porter ces femmes entre elles, toutes conscientes que la société leur impose des codes et des choix qui ne leur correspondent pas et qui peuvent les empêcher de devenir ce qu’elles souhaitent être. Le « qu’en dira-t-on » est rejeté en bloc au profit de l’épanouissement personnel, professionnel et sexuel de ces quatre femmes dont l’objectif est le même : le bonheur.

À propos des années 1980-90, on a retenu le « backlash » (Susan Faludi), autrement dit le retour de bâton anti-féministe de la part des pouvoirs politique, économique et médiatique, dans un contexte de triomphe du capitalisme et plus globalement du néo-libéralisme. La propagation de stéréotypes sexistes et racistes, popularisés pendant les présidences Reagan, Bush père, mais aussi Clinton – comme celui de « welfare queen » stigmatisant les femmes noires supposées user de stratégies pour ne pas travailler et toucher les aides sociales –, en est une illustration. L’individualisme triomphant du « women’s empowerment », ressort de la future idéologie mystificatrice du développement personnel, s’est efforcé de décrédibiliser les enjeux politiques mis au jour et travaillés par les féministes. Ce « backlash », cette revanche conservatrice sur les avancées des années 1970, est une réalité. Il n’en demeure pas moins que la décennie 1990 a aussi été foisonnante pour les féminismes.

Les féminismes des années 1990 aux États-Unis, un héritage majeur, mais oublié (Marie-Cécile Naves, 2021 in : Mediapart)

Bien que profondément issu du concept du women’s empowerment, Sex and The City est encore aujourd’hui l’une des œuvres les plus féministes passées à la télévision française qui marquait la vague de féminisme des années 1990 aux U.S.A et qui a mené aux mouvements #MeToo et aux Slutwalks. Ces Marches des salopes sont des manifestations pour la liberté des femmes à disposer de leur corps comme bon leur semble. L’objectif : lutter contre les agressions sexuelles, en revendiquant une totale liberté vestimentaire, mais aussi la déculpabilisation des victimes de viols et l’acceptation de la sexualité féminine. La logique : « Si nous sommes toutes des salopes, le mot « salope » n’aura plus de connotation péjorative » . Il s’agit là de la réappropriation d’un vocabulaire misogyne comme c’est le cas avec « pute » ou encore « sorcière ». Des termes utilisés depuis des siècles pour désigner négativement des femmes libres de leur corps et de leur sexualité tandis qu’un homme sera désigné comme don Juan, homme à femmes ou homme libre pour le même comportement. Ce ras-le-bol des discours moralisateurs issus d’un puritanisme vieillot (qui touchent également les personnes LGBTQI+ ainsi que les hommes refusant catégoriquement cette étiquette d’hommes « dominants » et de « mâles alpha » mise en avant par les courants masculinistes) a uni un bon nombre de personnes militant simplement pour la liberté et l’égalité au cours de ces dernières années. Originaires de Toronto en 2011, les slutwalks ont rapidement fait le tour du monde et se sont mélangées aux revendications des femmes pour le droit à l’avortement. Trop souvent, on entend des propos comme « Elle a été violée, mais elle était habillée de manière sexy… c’est un peu sa faute » alors que ce sont aux agresseurs de se tenir et non pas aux femmes de se cacher ni de nier leurs corps. Le problème qui découle de ces stéréotypes est la volonté des jeunes filles à se cacher aux yeux de leurs camarades ou collègues masculins par peur d’être jugées ou pire. La peur de se faire traiter de « salopes » conduit, pour certaines femmes, à s’invisibiliser et donc à faire en fonction d’autrui et non d’elle-même.

La théorie du genre n’étant pas encore très répandue à l’écran à l’aube du 21e siècle, c’est la question de l’égalité des sexes, de l’acceptation des personnes LGBTQIA+ et de la sexualité féminine qui est prépondérante dans la série Sex and the City tout en mettant l’accent sur la tolérance, la liberté et l’amitié dans un New York culturellement très influent. D’autres thématiques liées à la sexualisation systémique et systématique du corps de la Femme sont plus au moins occultées, bien que mises en avant par Miranda lors de ses phases de réflexions intensives. Le problème de Sex and the City est là : la liberté sexuelle oui, mais que faire des femmes qui n’aiment pas le sexe ? Le statut professionnel et le physique « normé » de ces personnages en font des femmes libres de n’importe quel choix. Cependant, en tant que femmes blanches, américaines, et économiquement indépendantes, les protagonistes de Sex and the City n’abordent pas toutes les problématiques des multiples féminismes contemporains. Il s’agit en effet d’un féminisme bourgeois allant de pair avec le capitalisme néo-libéral. La liberté de ces femmes ainsi que leur bonheur dépendant en très grande partie de leur réussite professionnelle et de leur place avantageuse dans la société capitaliste des années 1990-2000, le féminisme dépeint dans la série ne prend pas réellement en compte la dimension politique du patriarcat et de son implication dans la fondation du système capitaliste moderne (Patriarcat est ici utilisé dans le sens « domination masculine » qui reste ancrée dans nos systèmes de pensées, nos valeurs partagées en tant que société et nos perceptions communes sans que le concept de patriarcat stricto sensus soit encore réellement existant de nos jours en Occident puisqu’aux yeux de la Loi, l’homme n’est plus en position de domination économique, sociale et professionnelle sur la femme, même si les inégalités persistent).

La théorisation de l’« après-patriarcat » à laquelle procède Éric Macé dans son essai repose sur une lecture des réflexions de Stuart Hall sur le postcolonial [pp. 10-11] : si la postcolonialité désigne les conséquences contemporaines de la colonisation et de la décolonisation – et non pas un monde débarrassé de la colonisation –, alors, le postpatriarcat ou après-patriarcat – les termes sont synonymes – désigne les tensions entre le patriarcat et la dépatriarcalisation. Le patriarcat doit ici être conçu « moins comme un système que comme une action, une opération de mise en asymétrie nécessaire et légitime du masculin et du féminin » [pp. 9-10]. La situation postpatriarcale est celle des arrangements de genre – Éric Macé reprend ici une notion d’Erving Goffman [1977] pour décrire des configurations de niveau sociétal et non plus seulement interactionnel – des sociétés européennes marquées par « l’égalitarisme inégalitaire paradoxal » ; ces sociétés sont travaillées par la tension entre un principe d’égalité de genre – traduit en droit et par le droit – et la fabrique récurrente d’inégalités de genre, tension, également observée par d’autres auteur·e·s.

Du patriarcat aux modes de domination (Clément Arambourou in : Travail, genre et sociétés 2017/2 (n° 38))

La romancière Candace Bushnell regrette quant à elle la fin de la série Sex and the City qui montre Carrie retomber dans les bras de Mister Big après ses aventures mouvementées et ses louanges à la liberté. Une fin trop « convenue » pour l’autrice qui rappelle que la vie n’est pas un feuilleton télévisé HBO et que les propos féministes s’en retrouvent dénaturés. La nouvelle saison a déjà fait parler d’elle. Ce retour sur écran de ces femmes désormais âgées a suscité un bon nombre de blagues sexistes qui ont été mises en avant par Sarah Jessica Parker qui interprète Carrie :

« Il y a tellement de jacassements misogynes nous concernant qui n’arriveraient jamais s’il s’agissait d’un homme. »

L’invisibilisation à l’écran ou dans les publicités des femmes passées un certain âge comme si elles avaient une « date de péremption » est également un phénomène vivement critiqué par de nombreuses femmes qui ne se sentent plus exister dans une société qui ne les accepte plus en étant qu’objet sexuel et comme « produit de beauté ». Cette déshumanisation à plusieurs échelles du corps de la femme soulève de nombreuses questions : un corps ne devrait pas être « beau » en fonction d’une norme définie par une partie de l’humanité. Tous les corps sont beaux et ne devraient pas être cachés (sauf si, bien sûr, c’est le choix conscient de la personne en question). Que la société attende des femmes qu’elles cachent leurs corps pour finalement les vendre en tant qu’objet sexuel dans les publicités lorsqu’elles correspondent à certains canons de beauté liés à la taille, la couleur, l’âge, le poids n’est pas plus logique que de reprocher à une victime de viol de s’être faite agresser.

The Naked Director (Hayato Kawai, Masaharu Take & Eiji Uchida, 2019)

Cette série japonaise bien déjantée retrace l’histoire romancée de la vie de Toru Muranishi, un réalisateur avant-gardiste et controversé de vidéos pour adultes. Considéré dans son pays d’origine comme « l’empereur du porno », Toru Muranishi débute sa carrière comme vendeur d’encyclopédies puis trouve sa vocation : l’édition de magazines osés et l’industrie du divertissement pornographique. The Naked Director est une série semi-biographique inspirée du livre Zenra Kantoku Muranishi Toru Den écrit par Nobuhiro Motohashi. Suivi de près par les industriels déjà en place ainsi que par Le Comité de Censure, Toru Muranishi est connu pour avoir réalisé des pinku-eiga dans lesquels les expressions des membres de l’acting étaient mises en avant, disposant d’une interdiction de montrer crûment les parties intimes de ses acteurs et actrices. Le récit conte les situations difficiles, mais hilarantes auxquelles les membres du staff de Muranishi font face lors des tournages et de la distribution de leurs œuvres. Ce producteur est également connu pour avoir lancé la carrière de la superstar du porno Kaoru Kuroki qui fera ses débuts en 1986 dans les studios Crystal-Eizou. En jouant d’une communication drôle et directe sur les plaisirs de la chair, Kaoru Kuroki a réussi à disposer d’une image respectable et professionnelle qui n’était en ce temps pas du tout le lot des actrices de films pour adultes nippons. Entre propos féministes sur la liberté du corps de la femme, des poils d’aisselles aux orgasmes non simulés de cette actrice fétiche, et les diverses explorations des désirs avec des scénarios de films originaux (pour lesquels on pourrait citer la série des Fuck Lunch réalisant une satire des programmes télévisés contemporains axés sur la nourriture, et surtout celle des Conch Shell mettant en scène l’actrice soufflant dans un coquillage en forme de conque (utilisé dans certains rituels bouddhistes) lorsqu’elle atteignait l’orgasme), The Naked Director est assurément une série funky, dramatique et absurde, qui nous montre les dessous de l’industrie du sexe. Mais bien que le couple constitué de Kuroki et Muranishi apparaisse tout mignon à l’écran, la vérité est toute autre. La série a été vivement controversée à cause du point de vue sympathique qu’il donne à son protagoniste ainsi que pour la mise en scène de Kaoru Kuroki qui n’a pas été consultée par l’équipe avant la réalisation. De nombreuses fois poursuivi en justice, notamment pour avoir fait jouer une actrice mineure dans l’un de ses films, Muranishi est le genre de mec qui se s’arrête pas et qui en veut toujours plus.

Mais qui est Kaoru Kuroki ? Issue d’une famille conservatrice, elle nait sous le nom de Keiko Tamaki et démontre rapidement un potentiel artistique très développé qui lui permettra de réaliser ses études à l’Université de Yokohama dans laquelle elle se spécialise dans le domaine de la Renaissance italienne au département des Beaux-arts. Après avoir lu un recueil de photos d’Helmut Newton, Kaoru décide de ne plus s’épiler les aisselles afin « de mettre fin à ce rôle ridicule de femme ». C’est dans le but de réaliser ses études en Italie qu’elle décide de se lancer dans la pornographie puisqu’elle ne souhaite pas demander de l’argent à ses parents. Et bien que Muranishi ne soit pas convaincu du résultat de son premier film, le succès explose rapidement. Elle enchaîne alors sur plusieurs autres films et devient un objet de curiosité pour les médias qui l’invite à exhiber ses aisselles et à prendre part à des débats sur l’éducation sexuelle. Actrice pornographique, comédienne, écrivaine, éducatrice sexuelle, chroniqueuse de télévision et chanteuse japonaise, Kaoru Kuroki chamboule l’image de l’acting pornographique au Japon qui jusqu’à lors mettait en scène des femmes passives et soumises. Elle participera grandement à l’émancipation des femmes nippones en parlant ouvertement de sexualité à la télévision, en refusant de se raser et en appuyant sur la liberté sexuelle des femmes libres de se montrer actives si elles le souhaitent. Féministe de la première heure, elle devient le symbole d’une opposition à la société patriarcale tout en prônant le besoin d’assumer son corps, ses désirs et ses envies. Refusant catégoriquement beaucoup d’injonctions de la société japonaise, elle devient une source d’inspirations pour la gent féminine ainsi bien que pour son public masculin. Cette lutte contre la censure à la nippone devient alors un combat contre les injonctions conservatrices d’une société qui refuse que les femmes soient en charge de leur propre sexualité. Interprétée dans la série par Misato Morita qui ne peine pas à montrer la complexité de son personnage, de son côté timide, presque exemplaire de l’image conservatrice que l’on impose aux femmes jusqu’à dans sa suavité et sa sensualité sulfureuse, Kaoru Kuroki représente une industrie pornographique sur le renouveau et devient la muse de Muranishi dont le but est d’en finir avec une censure hypocrite en offrant un rapport au corps plus honnête et davantage de libertés. Même si The Naked Director insiste sur la thématique de l’émancipation des femmes, leurs droits de disposer de leurs corps comme elles l’entendent, leurs passions parfois sauvages ainsi que sur le plaisir féminin, la série omet délibérément les soucis liés à l’industrialisation des corps et au traitement du casting dans ce genre de domaine. Cette série nippone n’a pourtant rien de pornographique, elle se concentre, sans jugement moraliste, sur la production de films érotiques tout en offrant des réflexions sur les femmes, l’industrie, et le sexe. Bien qu’artiste Kaoru Kuroki, quant à elle, perçoit son travail comme une forme de mission sociale loin du cinéma de Nagisa Oshima, de Ingmar Bergman ou encore de Bernardo Bertolucci qu’elle admire.

Je voulais l’aborder uniquement comme une forme d’art de la performance, mais il s’est avéré que c’était beaucoup plus fou que ça. En fait, si j’avais continué à voir la vidéo porno comme de l’art sans en faire un film de merde, je ne serais pas allé aussi loin. Ce n’est pas très sophistiqué, en fait c’est primitif. C’est un peu comme manger et manger au restaurant : on a faim et on a une envie soudaine de nouilles, alors on va manger des nouilles. Votre appétit est vers une vidéo porno, alors vous allez louer tout ce qui vous excite. Et comme pour la nourriture, les téléspectateurs peuvent utiliser des ingrédients de base pour « cuisiner » eux-mêmes la stimulation désirée à partir de la vidéo.

Kaoru Kuroki

Nola Darling n’en fait qu’à sa tête (Spike Lee, 2017)

Réadaptation du film culte (She’s Gotta Have It, 1986) de Spike Lee, Nola Darling n’en fait qu’à sa tête nous parle d’une jeune femme militante, artiste, issue de la communauté afro-américaine qui se retrouve face à des situations et des problématiques liés à son genre, ses origines et ses choix. En effet, Nola (DeWanda Wise) est polyamoureuse et pansexuelle. Elle gère trois relations avec trois hommes différents et tente tant bien que mal de survivre économiquement dans un quartier de Brooklyn en pleine gentrification.

La série nous fait donc suivre ses aventures amoureuses, professionnelles, artistiques et militantes ainsi que ses remises en question récurrentes (au travers des séquences face caméra intimistes et intelligentes). Le but de Nola est de vivre en harmonie avec son entourage et de réaliser des œuvres puissantes qui expriment ses convictions sociales et politiques. Son côté direct, honnête et parfois insaisissable, lui pose certains problèmes face aux normes et aux standards d’une société américaine fortement moraliste et dont l’esprit financier écrase les individus. Mais Nola se s’arrête pas là. Têtue et positive, elle refuse les demandes d’exclusivité amoureuse de ses trois chéris : Mars (Anthony Ramos), un fan du vélo aux lunettes extraordinaires ; Greer Childs (Celo Anthony), un mannequin qui kiff son corps et Jamie (Lyriq Bent), un banquier mature, financièrement sécuritaire qui a une femme et un jeune fils. Féministe militante, elle répétera à ses ami·e·s ainsi qu’à ses amants qu’elle ne souhaite pas choisir entre eux pour la simple est bonne raison qu’elle n’appartient à personne d’autre qu’à elle-même. Mais ses principes, Nola les applique aussi aux autres. N’estimant pas avoir le droit de demander à un homme de « lui appartenir », elle n’est ni jalouse ni directive avec ses amants. Suite à une agression de rue, son entourage tente de lui imposer d’être plus prudente et discrète comme si elle n’était qu’une enfant insouciante. Il n’en faut pas plus à Nola pour se remettre en question, mais pas de la façon dont espérait son entourage. Éprise de liberté, Nola ne lâche rien. Si elle se soumet aux inquiétudes de ses proches, il en est fini de son utopie politique, un monde dans lequel tout le monde se respecterait en tant qu’être humain·e, un monde plus égalitaire et plus juste. Comique, presque érotique et éminemment engagée, Nola Darling n’en fait qu’à sa tête est une série puissante qui oscille entre les pérégrinations d’une femme militante, des plans d’un Brooklyn entre street art et activités de communautés en tout genre ainsi qu’une bande-son chill qui nous motive à aller changer le monde.

Je me fous de ce qu’on pense, mais ça va bien. […] Je me trouve normale, si tant est que ça existe. Certains me traitent d’anormale. Je déteste ce mot. Je n’y crois pas. Ni aux étiquettes.

Nola Darling

Les thématiques de la sexualité, de l’émancipation féminine, de la gentrification, de la misère sociale et du militantisme y sont posées par un Spike Lee qui n’a rien perdu de sa force. Il met en scène un New York contemporain mixte et bouillonnant ainsi que des relations humaines bienveillantes, mais parfois conflictuelles. On pourrait pointer du doigt les coupes de cheveux sublimes et recherchées d’une Nola en pleine construction identitaire et artistique, mais le sujet essentiel de la série se concentre sur l’image de la femme, la possibilité d’assumer son corps, les injonctions paradoxales renvoyées par la société et l’épanouissement personnel. Nola Darling est investie d’une mission politique et sociale, celle de mettre en avant les libertés individuelles et les plaisirs des femmes face aux exigences des sociétés qui brident l’individu dès sa naissance en fonction de son origine, son sexe et son genre.

L’Empire des sens (Nagisa Ōshima, 1976)

S’inspirant de l’histoire d’Abe Sada, une femme aux multiples facettes, L’Empire des sens dépeint la relation passionnelle et obsessive d’une femme et son amant. Cette coproduction franco-japonaise retrace le destin de Sada, domestique d’une demeure située dans les quartiers bourgeois de Tokyo et ancienne prostituée, qui établit une relation peu convenue avec son patron Kichizo. Bien que marié, l’homme éprouve une attirance toute particulière pour son employée et le duo tombera dans une escalade passionnelle sans limite. Des scènes de voyeurisme couplées à des séquences érotiques particulièrement explicites dépeignent le quotidien des personnages. Leurs rapports amoureux et sexuels s’intensifient peu à peu et une dépendance aussi bien affective que sexuelle les pousse vers toujours plus de sensations. Agrémentant leurs « célébrations » avec la participation d’autres personnes, iels finissent par ne presque plus sortir de leur chambre et s’enferment dans leur monde de sexe, de passion et de possessivité. La femme ne peut plus penser à autre chose qu’aux caresses de son amant, allant même jusqu’à lui interdire de quitter la chambre. L’homme s’en amuse au premier abord, puis se prend au jeu. Leurs désirs deviennent de plus en plus puissants et macabres. Une esthétique typiquement nippone et un rythme plutôt doux et suave accompagnent leurs ébats jusqu’au point de non-retour. Entièrement dévoué·e·s l’un·e à l’autre, l’homme demandera à Sada de l’étrangler lorsqu’iels font l’amour, et ce jusqu’à ce qu’il décède. La femme acceptera et finira, après son décès, par l’émasculer, gardant ainsi précieusement le pénis de son aimé.

Une héroïne révoltée jouée par l’actrice Eiko Matsuda et un symbole du triste sort de la condition féminine dans un Japon des années 1930 naissent alors derrière la caméra aux ordres de Nagisa Oshima. Ce film conte une histoire de désir et de passions qui conduit inexorablement ses deux protagonistes vers le sang et la violence. Défiant la censure, L’Empire des sens se regarde avec une intensité folle bien que, entre passion et effusion de son sang, cette œuvre est avant tout un combat pour la liberté d’expression et la critique d’une société militariste japonaise, dans laquelle les femmes n’avaient que peu de droits et les hommes avaient l’obligation de servir leur patrie. Perçu par beaucoup comme la description d’une sexualité déviante macabre et sordide, L’Empire des sens n’en demeure pas moins une ode à l’érotisme et à l’amour, une célébration de la vie et de ses plaisirs, ainsi qu’une soumission totale aux sens.

Laisser un commentaire